本コラムは専門家以外の皆さま方にM&Aに関する税務実務のイメージ・感覚を掴んで頂くことを目的としております。この為、社会科学としての租税法の観点からは必ずしも正確とは言い切れない表現を、あえて取らせて頂くこともある点、予めご承知おき頂ければ幸いです。

はじめに

M&Aやグループ内再編など、企業経営において組織再編成(合併、会社分割、株式交換・移転等)は重要な戦略の一つです。税制上の優遇措置(課税の繰延べ措置)もあり、組織再編成の具体的手法に関する個々の規定(以下「個別規定」といいます。)を正しく活用できればメリットを得ることも可能です。

一方で、個別規定を正しく活用した積りであっても、「行為計算否認規定」という、俗に(課税当局にとっての)“伝家の宝刀”ともいわれる包括的ルールによって、税法上のペナルティ(1)を受けてしまうことがあります。

本コラムでは、中堅・中小企業の経営に従事される皆様に、「組織再編成に係わる行為計算否認規定」について、可能な限り分かり易くお伝えしたいと思います。

(1)追徴課税、延滞税、加算税(悪意を認定された場合は重加算税)等。ときに多額な金額となる。

1.“伝家の宝刀”「行為計算否認規定」とは?

誤解を恐れず簡単に申し上げれば、「ビジネス・ストーリーを感じられない、実態とは乖離した、不自然な手順・方法によって、税負担を不当に減少させる行為は認めない」というルールです。

このルールは法人税法第132条の2に規定されており、組織再編税制の導入と同時に、租税回避の防止策として設けられました。

少し、具体的に確認したいと思います。以下が条文の骨子です(下線、「・・・」及び「略」は筆者)。

■法人税法 第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)の骨子

税務署長は、・・・(略)・・・合併等に係る・・・(略)・・・法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、合併等により移転する資産及び負債の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加、・・・(略)・・・その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

(以下、略)

要するに、こういうことです。

①税負担を不当に減少させている組織再編成については

②その行為・計算を否認して(2)

③税務署長の考えに基づき、税額を計算し直し、本来あるべき課税を行うことができる。

上記の中で、特に議論を呼んでしまう(ときに裁判にもつれ込む)のは、①の点です。「不当」という、必ずしも正確かつ客観性があるとは言いきれない面があることから、納税者と課税当局の間で訴訟に到るケースがあるわけです。

(2)私法上の契約(例えば合併契約、吸収分割契約 等)を無効にしてしまう、ということではありません。契約の有効性はそのままにして、税額計算のうえでは、一旦無視して、課税上あるべき姿に捉え直す、ということです。

2.なぜこのような規定が設けられたか?

この点については、規定導入時の実務家向け資料に下記の通り解説されています(下線部は筆者)。

■包括否認規定の導入理由(「改正税法のすべて 平成13年度版)」(大蔵財務協会)P-243)

「従来、合併や現物出資については、税制上、その問題点が多数指摘されてきましたが、近年の企業組織法制の大幅な緩和に伴って組織再編成の形態や方法は相当多様となっており、組織再編成を利用する複雑、かつ、巧妙な組織再編行為が増加するおそれがあります。

組織再編成を利用した租税回避行為の例として、次のようなものが考えられます。

(1) 繰越欠損金や含み損のある会社を買収し、その繰越欠損金や含み損を利用するために組織再編成を行う。

(2) 複数の組織再編成を段階的に組み合わせることにより、課税を受けることなく、実質的な法人の資産譲渡や株主の株式譲渡を行う。

(3) 相手先法人の税額控除枠や各種実績率を利用する目的で、組織再編成を行う。

(4) 株式の譲渡損を計上したり、株式の評価を下げるために分割等を行う。

このうち、繰越欠損金や含み損を利用した租税回避行為に対しては、個別に防止規定(法57③、⑥、62の7)が設けられているが、これらの組織再編成を利用した租税回避行為は、上記のようなものにとどまらず、その行為の形態や方法が相当に多様なものとなると考えられることから、これに適正な課税を行うことができるように包括的な組織再編成に係る租税回避防止規定が設けられています(法132の2)。」

すなわち、組織再編税制の導入の後、複雑かつ巧妙な組織再編行為が増加し、税制の当初の趣旨・目的を逸脱するようなストラクチャー(組織再編成の手順・手法)が考案され、適正な課税が阻害されてしまうことを懸念したため、その防止策として包括的な否認規定を設けた、ということです。

3.では何をもって「不当」と判断するのか?

次に、何をもって「不当」と判断するのかが重要なポイントとなります。

この点については、最高裁の判例(平成28年(2016年)2月29日判決(納税者敗訴)。「ヤフー・IDCF事件」と呼ばれる有名な判例です。)において、次のように整理されています。今日ではこの判例の枠組みに基づき、組織再編成の包括否認規定が運用されています。

■不当か否かの判断の枠組み(上記判例より)

「法人税法132条の2の趣旨及び目的からすれば、同条にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組織再編成に関する税制(組織再編税制)に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」(下線:筆者)

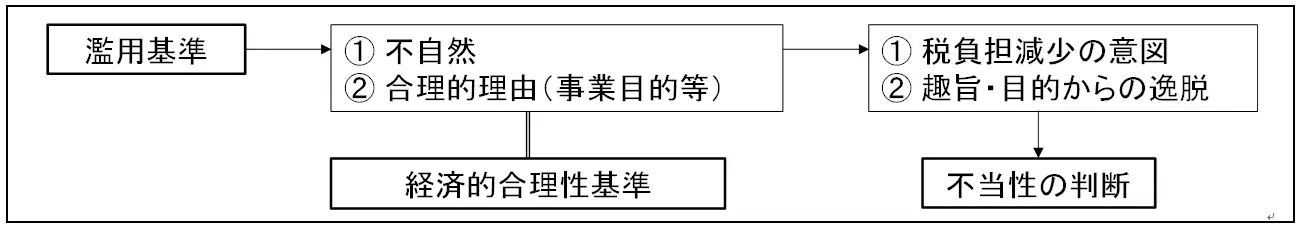

つまり、最高裁は下記の考え方に基づいて、不当性を判断しています。

- 実態から乖離した不自然な再編ストラクチャーか。

- 事業目的等の合理的理由が有るか。

- 組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものか。

- 本来の趣旨・目的を逸脱して、組織再編税制の各個別規定を濫用したものと言えるか。

以上のポイントをまとめると、下図のとおりです。

(八ッ尾 順一 著「[七訂版]租税回避の事例研究~具体的事例から否認の限界を考える」(2017年6月7日株式会社清文社 発行)p-432)

(八ッ尾 順一 著「[七訂版]租税回避の事例研究~具体的事例から否認の限界を考える」(2017年6月7日株式会社清文社 発行)p-432)

4.企業(納税者)はどうすれば良いのか

組織再編成に係わる行為計算否認規定の内容及び趣旨・目的と、判例に基づく判断の枠組みは以上のとおりですが、納税者である企業は具体的にどう対応すべきかが最後の論点です。

この点について筆者は下記のように考えています。

①事業目的、ビジネス・ストーリー、をしっかりと組み立てる

M&Aに係わるストラクチャーの検討に際しては、まず、事業目的やビジネス・ストーリーをしっかり組み立てたうえで、その内容を実現するためのストラクチャー・具体的な手法を複数立案。

②経済合理性を検討

事業目的やビジネス・ストーリーを実現するためには、どの手法が最も良いのか、各選択肢のメリット・デメリットも含め十分に検討。

③組織再編税制に詳しい専門家(弁護士・税理士等)や経験豊富なフィナンシャル・アドバイザーと適切に連携

組織再編税制は実務経験を積まないと判断を誤ることが多いうえに、もし聞きかじりの生兵法のような知識に基づき判断を行うと、後戻りができず、将来に大きな禍根を残すことになりかねません。

ストラクチャー検討に際しては、M&Aや組織再編検討の初期段階において、早めに経験豊富な専門家等と連携することが必要です。

上記①~③の説明資料を作成し保存しておく

当局による税務調査は、組織再編成の後しばらく経過した時点で行われることが多い為、後日に備えて、上記①~③の内容について首尾一貫した論理のもとで作成し保存しておくことが必要です。

本コラムとの内容としては以上となります。

船井総研ではオーナー経営者様に寄り添って、総合的な経営判断としてセカンドオピニオンサービスも行っております。組織再編やM&A、事業承継全般に長けたM&Aコンサルタントが対応させていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

また、M&Aに関して分かりやすくまとめたレポートを作成しております。御社とご経営者自身の今後の戦略立案にご活用いただければ幸いです。

事業承継・M&Aに関する基礎知識関連情報は、下記の記事をご参照ください。

1.M&A用語集

2.M&Aと税金

3.株式譲渡

4.株式交換

5.第3者割当増資

6.合併

7.M&A後の譲渡企業

8.M&Aの流れとスキームの種類

9.会社分割

10.事業譲渡

【本コラム参考文献】

・中尾 睦、他 著「改正税法のすべて 平成13年版」 2001年6月15日 財団法人 大蔵財務協会 発行

・八ッ尾 順一 著「[七訂版]租税回避の事例研究~具体的事例から否認の限界を考える」 2017年6月7日 株式会社清文社 発行

・武田昌輔 編著「DHC コンメンタール法人税法」第5-3巻 第一法規株式会社 発行